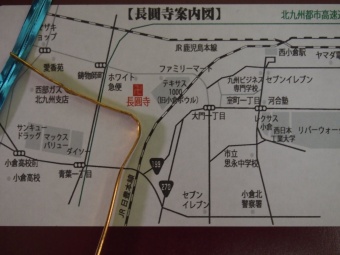

【ブログ】原点回帰

以前、UPした昭和初期の写真です。

他にも明治時代に撮られた記念写真にも、細川家九曜紋の門提灯が飾られていました。

色々な方から声を掛けていただき、この度、数十年ぶりに提灯を飾ることを決意しました。

6月から野上仏具店さんと打ち合わせを重ね、発注。

クラフトさんには建具工事をお願いしました。

そしてついに昨日、工事・納入ともに完了いたしました。

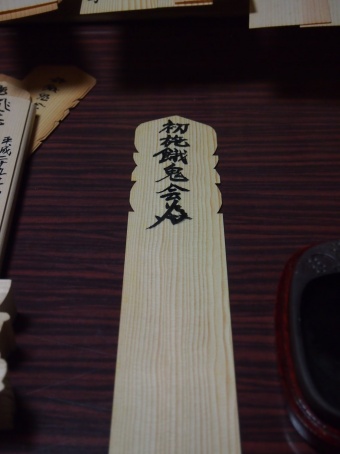

裏には寺院名を入れて頂き、どちらでも使えるようにしてもらいました。

クラフトさんには、お盆に間に合うようにと無理なお願いをしたにもかかわらず、

細かい部分にこだわった仕事をしていただきました。

「原点回帰」

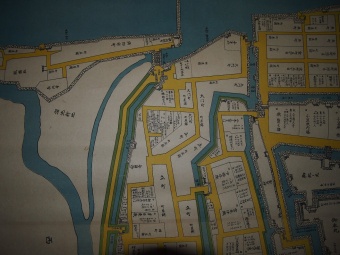

1600年代細川忠興公の命により現在の鋳物師町に移転し、

許可頂いた九曜紋を大切に継承してきた事に大いなる意義を持って参りたいと思います。

さて、週末以降台風が接近するとの事ですから、一旦片づけます・・・。